Your new post is loading...

Your new post is loading...

... pour la première fois, la campagne de la prochaine Journée mondiale des oiseaux migrateurs en 2024 se concentrera sur l'importance des insectes pour les oiseaux migrateurs et soulignera les préoccupations liées à la diminution des populations d'insectes. World Migratory Bird Day 2024 to Focus on Insects Last updated on 15 November 2023 "Les insectes sont des sources d'énergie essentielles pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, non seulement pendant les saisons de reproduction, mais aussi au cours de leurs longs voyages, et influencent grandement le moment, la durée et le succès global des migrations d'oiseaux." Le long de leurs itinéraires de migration, les oiseaux recherchent activement des insectes dans les champs, les forêts, les zones humides et divers habitats pendant leurs escales. Le déroulement de la migration des oiseaux coïncide souvent avec le pic d'abondance des insectes lors de leurs haltes, ce qui permet aux oiseaux de reconstituer leurs réserves d'énergie avant de poursuivre leur voyage. La perte et la perturbation des populations d'insectes sur les sites de reproduction et le long des voies de migration menacent la survie et le bien-être des oiseaux. Les espaces naturels tels que les forêts et les prairies qui ont été transformés ou menacés par l'agriculture intensive et le développement urbain et ses effets tels que la pollution lumineuse peuvent entraîner le déclin des populations d'insectes. Les pesticides et les herbicides destinés à protéger les cultures nuisent aux insectes dont les oiseaux dépendent pour se nourrir. Une pénurie d'insectes riches en énergie et en protéines peut entraver la migration et la reproduction des oiseaux, entraînant un affaiblissement du système immunitaire, une réduction du succès de la reproduction et une augmentation du taux de mortalité des oiseaux adultes et de leur progéniture. Les oiseaux jouent un rôle crucial dans la pollinisation et la lutte contre les parasites, et le manque d'insectes perturbe ces fonctions de l'écosystème. La surpopulation de certains insectes, sans les prédateurs naturels que sont les oiseaux, peut également provoquer des épidémies ou des dégâts qui nuisent à la santé des plantes et à l'agriculture. La campagne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en 2024 soulignera la nécessité de mesures de conservation proactives. Il s'agit notamment de réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais et, si possible, de passer à l'agriculture biologique. D'autres mesures consistent à maintenir et à relier les zones de végétation naturelle qui fournissent de la nourriture et des abris aux oiseaux et à d'autres espèces dans les paysages agricoles. En 2024, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sera célébrée sur deux jours, le 11 mai et le 12 octobre, en accord avec la nature cyclique de la migration des oiseaux dans les différents hémisphères."

Environ 20 millions. C’est le nombre moyen d’oiseaux disparaissant en Europe d’une année sur l’autre, depuis près de 40 ans. Soit 800 millions d’oiseaux en moins depuis 1980. Ces chiffres viennent d’être établis grâce à une équipe européenne qui a démontré, dans une même étude, la responsabilité dominante de l’évolution des pratiques agricoles. -

Le nombre d’oiseaux a décliné de 25 % en 40 ans sur le continent européen, voire de près de 60 % pour les espèces des milieux agricoles.

-

L’agriculture intensive est la principale pression associée au déclin des populations d’oiseaux.

-

Ces résultats viennent de l’étude la plus vaste et la plus complète à ce jour sur les oiseaux en Europe. Une large collaboration scientifique européenne a quantifié pour la première fois l’impact direct de différentes activités humaines sur les oiseaux à l’échelle du continent : les données recueillies pendant près de 40 ans montrent une perte de près d’un quart du nombre d’oiseaux sur cette période. Plus précisément, l’étude démontre l’effet négatif et prépondérant de l’intensification des pratiques agricoles. Ces travaux, dirigés par deux scientifiques du CNRS et un doctorant de l’Université de Montpellier ont impliqué des chercheurs et chercheuses du Museum national d’histoire naturelle et de nombreux pays d’Europe. Ils sont publiés dans PNAS la semaine du 15 mai 2023. Environ 20 millions. C’est le nombre moyen d’oiseaux disparaissant en Europe d’une année sur l’autre, depuis près de 40 ans. Soit 800 millions d’oiseaux en moins depuis 1980. Ces chiffres viennent d’être établis grâce à une équipe européenne qui a démontré, dans une même étude, la responsabilité dominante de l’évolution des pratiques agricoles. Les scientifiques ont comparé pour cela plusieurs pressions liées à l’activité humaine : l’évolution des températures, de l’urbanisation, des surfaces forestières et des pratiques agricoles. Ils ont ainsi pu quantifier et hiérarchiser pour la première fois leurs impacts sur les populations d’oiseaux, en rassemblant le jeu de données le plus complet jamais réuni : 37 ans de données de 20 000 sites de suivi écologique dans 28 pays européens, pour 170 espèces d’oiseaux différentes. Celles-ci permettent même d’observer finement l’effet des pressions cumulées à l’échelle de chaque pays, d’une année sur l’autre. Si les populations d’oiseaux souffrent de ce « cocktail » de pressions, les recherches montrent que l’effet néfaste dominant est celui de l'intensification de l'agriculture, c’est-à-dire de l’augmentation de la quantité d’engrais et de pesticides utilisée par hectares. Elle a entraîné le déclin de nombreuses populations d’oiseaux, et plus encore celle des oiseaux insectivores. En effet, engrais et pesticides peuvent perturber l’équilibre de toute la chaîne alimentaire d’un écosystème. L’autre pression la plus importante est celle liée à l’augmentation globale des températures, qui touche bien sûr plus durement les espèces préférant le froid, avec 40 % de déclin, mais n’épargne pas les espèces préférant le chaud, avec 18 % de déclin. Enfin, si le nombre d’oiseaux a chuté à l’échelle du continent, certains écosystèmes sont plus durement touchés que d’autres : alors que le nombre d’oiseaux forestiers a diminué de 18 %, ce chiffre monte à 28 % pour les oiseaux urbains et bondit à 57 % pour les oiseaux des milieux agricoles. La France est un bon miroir de la situation européenne : elle figure néanmoins parmi les pays dont la surface agricole exploitée de manière intensive est la plus élevée mais aussi parmi ceux dont cette surface a le plus augmenté récemment. La température a également augmenté d'environ 1 °C entre 1996 et 2016, la surface artificialisée est supérieure à la moyenne européenne et la couverture forestière inférieure à la moyenne européenne même si elle s'est accrue depuis 1996. Le nombre d'oiseaux agricoles et forestiers a diminué de 43 % et 19 % respectivement. Le nombre d'oiseaux nichant en milieu urbain a lui augmenté de 9 %. Certaines espèces ont vu leur population chuter de manière spectaculaire : -75 % environ pour le moineau friquet, le tarier des prés et le pipit farlouse, par exemple. Ce déclin illustre la répercussion des activités humaines sur tout un groupe d'espèces aux exigences très différentes. C'est la signature d'une dégradation environnementale profonde. Plus directement, les oiseaux sont impliqués dans des interactions fondamentales dans les écosystèmes : prédation et régulation d'autres espèces, dissémination des graines, ressources pour d'autres espèces prédatrices. Leur disparition met ainsi en péril l’ensemble des écosystèmes. Ces travaux démontrent l’urgence de repenser le mode de production alimentaire actuel. Ils ont bénéficié du soutien de l’Office français de la biodiversité et impliqué en France des scientifiques de l’Institut des sciences de l'évolution de Montpellier (CNRS/IRD/Université de Montpellier) et du Centre d'écologie et des sciences de la conservation (CNRS/MNHN/Sorbonne Université)." - Farmland practices are driving bird populations decline across Europe. Rigal, S et al. PNAS, la semaine du 15 mai 2023

[Image] Principaux résultats de l'étude sur les oiseaux européens publiée dans PNAS.

Crédit : Vincent Devictor Contacts Vincent Devictor Chercheur CNRS Stanislas Rigal Doctorant Université de Montpellier François Maginiot Attaché de presse CNRS

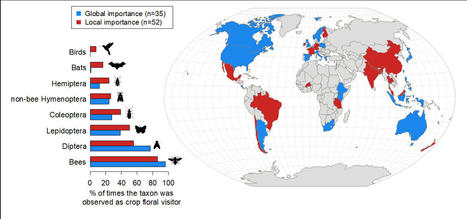

Le lien entre abeilles et pollinisation des cultures n’est plus à démontrer. Mais de nombreux autres pollinisateurs moins connus peuvent participer à ce phénomène essentiel pour la sécurité alimentaire, à la fois des grandes cultures et des cultures plus locales, de nuit comme de jour. Une équipe de recherche internationale, passe en revue dans Trends in Ecology and Evolution des études originales sur le sujet, et met en évidence le rôle clé de ces organismes autres que abeilles, mais cependant peu considérés actuellement dans les études sur la pollinisation. 08 décembre 2022 Evolution, Génomes, Comportement et Ecologie (EGCE - Université Paris-Saclay / CNRS / IRD) Contact(s) Fabrice Requier Sylvie Salamitou "Dans de nombreuses études sur la pollinisation des cultures, seules les abeilles sont considérées. Pourtant on estime que 25 à 50 % des grandes cultures sont pollinisées par des insectes non-abeilles. En effet, de nombreuses autres espèces d’insectes comme les coléoptères (par exemple les scarabées) et diptères (par exemple les syrphes), mais aussi des chauve-souris et oiseaux pourraient être impliquées dans la pollinisation des cultures, en particulier sous les tropiques. Cependant, nos connaissances actuelles se focalisent surtout sur des cultures tempérées et la pollinisation est étudiée le jour, alors même que ce phénomène se produit aussi de nuit. Dans un article publié dans Trends in Ecology and Evolution, une équipe scientifique internationale a passé en revue 154 études originales. 67 d’entre elles ne traitaient que du rôle des abeilles. Les autres, menées sur 83 cultures dans 39 pays, ont permis l’analyse du rôle des pollinisateurs abeilles et non-abeilles à la fois pour les grandes cultures et les cultures vivrières plus locales. Les pollinisateurs nocturnes, importants car certaines plantes fleurissent la nuit lorsque les abeilles dorment, ont également été considérés. Les chercheurs ont mis en évidence le rôle crucial des pollinisateurs non-abeilles en agriculture, en particulier pour les cultures vivrières d’intérêt local comme les calebasses ou les bananes. Pour certaines cultures tropicales, les chauves-souris et les oiseaux sont même les seuls pollinisateurs. En climat tempéré, les chercheurs ont montré que des pollinisateurs non-abeilles comme certaines espèces de diptères, plus résilients aux pressions anthropogéniques que les abeilles, pouvaient, dans certains cas, assurer le service de pollinisation des cultures en absence des abeilles. Pour d’autres cultures, tel que le tournesol, les chercheurs ont mis en évidence la présence de pollinisateurs nocturnes, mais les techniques actuelles de mesure de pollinisation sont trop rarement adaptées pour capter cette activité nocturne. Le rôle de la pollinisation nocturne est donc certainement négligé en agriculture, par concentration de l’effort d’observation le jour. A l’image des abeilles, cette étude met également en avant que la grande majorité des pollinisateurs, diurnes comme nocturnes, connaissent des déclins de population. Ces résultats suggèrent un besoin urgent de prendre en compte cette diversité élargie des pollinisateurs pour la conservation du service de pollinisation, moteur de la sécurité alimentaire." Référence Fabrice Requier, Nestor Pérez-Méndez, Georg K. S. Andersson, Elsa Blareau, Isabelle Merle, Lucas A. Garibaldi (2022) [Image] La synthèse mondiale des pollinisateurs des cultures révèle une large diversité de diptères, lépidoptères, hyménoptères (autre que abeilles), d’hémiptères, mais aussi de chauves-souris et d’oiseaux. L’importance des ces pollinisateurs autres que abeilles est décuplée dans les cultures vivrières et sous les tropiques.

A plea for a worldwide development of dark infrastructure for biodiversity – Practical examples and ways to go forward

1. An emergency for nocturnal biodiversity on Earth 1.1. ALAN as a major threat to biodiversity, including in protected areas 1.2. The plethorous and detrimental effects of ALAN on living organisms 1.3. ALAN leads to habitat loss and fragmentation Sordello et al., 15.12.2021 Traduction : 1.1. ALAN, une menace majeure pour la biodiversité, y compris dans les zones protégées En quelques décennies seulement, la pollution lumineuse, c'est-à-dire l'émission de lumière artificielle la nuit (ALAN), a été reconnue comme un phénomène mondial (Bennie et al., 2015, Falchi et al., 2016). ALAN génère généralement un ciel lumineux très prononcé au-dessus des villes qui peut se disperser dans l'atmosphère et être visible à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la source d'émission (Duriscoe et al., 2018, Jechow et al., 2020). Par conséquent, la pollution lumineuse concerne non seulement les régions urbaines (par exemple, les aéroports, les centres-villes) et les zones industrielles (par exemple, les plateformes pétrolières, les mines, les usines, les centres logistiques), mais aussi les zones où les activités humaines sont limitées (Davies et al., 2016). Ainsi, il a été montré qu'entre 1992 et 2010, les zones sombres (c'est-à-dire sans, ou presque sans pollution lumineuse) ont diminué de 15% en Europe, y compris dans les zones protégées (Gaston et al., 2015). Ensuite, nous sommes face à une menace contre laquelle les espaces dédiés à la préservation de la biodiversité (Parcs nationaux, Réserves, zones Natura 2000) sont très peu ou pas du tout protégés (Mu et al., 2021). Sur une période presque similaire (1992-2012), 3624 espèces de mammifères terrestres ont connu une augmentation de l'intensité lumineuse moyenne au sein de leurs aires de répartition dans le monde, tandis que seulement 41 espèces ont connu des diminutions significatives (Duffy et al., 2015). ALAN est également identifié comme l'un des principaux facteurs expliquant la répartition de plusieurs espèces de chauves-souris (Azam et al., 2016). D'autres études suggèrent que l'ALAN pourrait être l'une des causes de l'effondrement des populations d'insectes constaté dans le monde entier (Grubisic et al., 2018, Owens et al., 2020). À titre d'indice, les résultats récents d'une étude de suivi de l'impact d'ALAN sur les populations de papillons nocturnes indiquent que certains effets démographiques peuvent être identifiés après une durée de 3 ans (van Grunsven et al., 2020). Ce type d'exemple est de plus en plus fréquent dans la littérature existante.

1.2. Les effets pléthoriques et néfastes de l'ALAN sur les organismes vivants

La littérature scientifique sur ce sujet est devenue conséquente au cours de la dernière décennie (par exemple Davies et Smyth, 2018, Falcón et al., 2020), même si certains effets sont connus depuis plus d'un siècle et sont toujours d'actualité, comme la mortalité par collision des oiseaux migrateurs (Lao et al., 2020, Longcore et al., 2013). Aujourd'hui, les impacts sont démontrés sur la flore (Segrestin et al., 2021) et la plupart des groupes d'animaux, englobant à la fois les espèces nocturnes, c'est-à-dire adaptées à l'obscurité (Elgert et al., 2021) et les organismes diurnes (par exemple parce que l'éclairage artificiel prolonge involontairement leur phase d'activité dans la nuit). Par exemple, les mésanges charbonnières sauvages exposées à l'ALAN avaient en moyenne des niveaux de mélatonine inférieurs de 49 % à ceux des oiseaux nocturnes, ce qui a entraîné une altération de la réponse immunitaire innée (Ziegler et al., 2021). ALAN agit à différents niveaux de la vie (par exemple, les gènes, les individus, les populations, les écosystèmes) et sur différents traits d'histoire de vie (par exemple, la croissance, la survie, la fécondité, la mobilité) (Sanders et al., 2021) (Fig. 1). Par exemple, pour une espèce donnée Bufo bufo, l'ALAN provoque une dérégulation des gènes (Touzot et al., 2021) autant qu'il altère sa reproduction (comportement de reproduction, fertilisation) (Touzot et al., 2020). L'ALAN diminue la production de mélatonine chez de nombreux organismes et donc la capacité à synchroniser les processus métaboliques diurnes et nocturnes (Grubisic et al., 2019). Il déséquilibre les relations interspécifiques (Maggi et al., 2020), comme les interactions prédateur-proie (Gomes, 2020) ou la compétition entre espèces indigènes et exotiques (Speißer et al., 2021). Elle perturbe également les rythmes biologiques des espèces végétales (Lian et al., 2021) et animales (Bumgarner & Nelson, 2021). Elle diminue la richesse des espèces (Mena et al., 2021), modifie les communautés (Grubisic & van Grunsven, 2021) et génère des effets en cascade au sein des écosystèmes (Fleming & Bateman, 2018). Enfin, les fonctions et services écosystémiques peuvent être dégradés ou entravés, comme la consommation de litière dans les écosystèmes aquatiques (Czarnecka et al., 2021), la pollinisation nocturne et diurne (Giavi et al., 2021, Knop et al., 2017) ou la minéralisation du carbone (Hölker et al., 2015). ALAN peut également interagir avec de multiples facteurs de stress environnementaux, y compris d'autres sources de pollution (par exemple le bruit), les exacerbant ainsi (Dominoni et al., 2020).

1.3. ALAN entraîne la perte et la fragmentation de l'habitat

ALAN influence la mobilité de la faune en modifiant les repères spatiaux (Vowles & Kemp, 2021). C'est particulièrement vrai pour les espèces (par exemple, les insectes, les oiseaux) qui s'orientent à l'aide de sources de lumière céleste naturelles (c'est-à-dire la Lune, la Voie lactée, les étoiles) pendant la migration ou les déplacements " quotidiens " (Foster et al., 2018). ALAN peut également affecter le mouvement des individus par le biais de la phototaxie, ce qui peut être soit positif (cela peut entraîner le piégeage et même la mortalité massive d'animaux tels que les insectes et les oiseaux), soit négatif. (...) [Image] Exemples de mécanismes des effets de l'ALAN sur la biodiversité. ________________________ Réf. : Boyes et al., 2021 D.H. Boyes, D.M. Evans, R. Fox, M.S. Parsons, M.J.O. Pocock Is light pollution driving moth population declines? A review of causal mechanisms across the life cycle Camacho et al., 2021 L.F. Camacho, G. Barragán, S. Espinosa Local ecological knowledge reveals combined landscape effects of light pollution, habitat loss, and fragmentation on insect populations (...)

Scientifiques et associations alertent de nouveau sur cette hécatombe, déjà largement connue, mais qui continue. Par Perrine Mouterde Publié hier à 12h30, mis à jour à 10h20 le 01.06.2021 Article réservé aux abonnés "... Si le programme de suivi des oiseaux communs est un baromètre qui permet de mesurer des tendances, il n’a pas vocation à déterminer l’origine de ces évolutions. Mais au cours des dernières décennies, de nombreux travaux scientifiques ont cherché à expliquer ces déclins, toujours liés à une pluralité de facteurs. L’agriculture intensive est ainsi désignée comme en grande partie responsable de l’effondrement des oiseaux des champs. « Les pesticides, et notamment les néonicotinoïdes, sont l’un des principaux problèmes, affirme Benoît Fontaine. Ils ont un impact direct sur les oiseaux en les empoisonnant, et un impact indirect en réduisant leurs ressources. » Le 21 mai, la LPO a assigné en justice les deux principaux producteurs en France d’imidaclopride, un insecticide néonicotinoïde, pour faire reconnaître leur responsabilité dans ce déclin. Outre l’usage de produits phytosanitaires, l’uniformisation des paysages, avec la disparition des haies ou des mares, a également entraîné une perte d’habitats." Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) recense l’avifaune française selon un protocole répété chaque année par un réseau d’ornithologues bénévoles répartis sur tout le territoire depuis plus de 30 ans. Le rapport de synthèse qui vient d’être produit confirme que de trop nombreuses espèces ont connu un fort déclin au cours des trois dernières décennies. [Image] Des chardonnerets et des verdiers se nourrissent de graines dans un jardin enneigé à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), le 10 février 2021. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Numerous environmental pressures have precipitated long-term population reductions of many insect species. Population declines in aerially foraging insectivorous birds have also been detected, but the cause remains unknown partly because of a dearth of long-term monitoring data on avian diets. Chimney swifts (Chaetura pelagica) are a model aerial insectivore to fill such information gaps because their roosting behaviour makes them easy to sample in large numbers over long time periods. We report a 48-year-long (1944–1992) dietary record for the chimney swift, determined from a well-preserved deposit of guano and egested insect remains in Ontario (Canada). This unique archive of palaeo-environmental data reflecting past chimney swift diets revealed a steep rise in dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and metabolites, which were correlated with a decrease in Coleoptera remains and an increase in Hemiptera remains, indicating a significant change in chimney swift prey. We argue that DDT applications decimated Coleoptera populations and dramatically altered insect community structure by the 1960s, triggering nutritional consequences for swifts and other aerial insectivores. Historical pesticide applications coincided with an altered diet of aerially foraging insectivorous chimney swifts | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences Joseph J. Nocera et col.

Published:18 April 2012 [Image] (a) Roost chimney and (b) guano deposit of chimney swifts (Chaetura pelagica). At the base of a major roost chimney located in Kingston, Ontario, a 2-m-deep chronostratified deposit of chimney swift guano was discovered and studied to reconstruct the historical diet of chimney swifts and assess relative prevalence of prey remains, stable isotopes and pesticides.

Le moineau dit domestique, Passer domesticus pour les intimes, est normalement insectivore au nid, puis granivore, voire fructivore quand il vole de ses propres ailes. Assurément pas « sandwichivore », « burgerivore » ou « kebabivore ». Mais le moucheron et la coccinelle se raréfiant dans nos villes aseptisées et « insecticidisées », le moineau n'a plus grand-chose à se mettre sous le bec. Et on le voit donc de plus en plus rôder autour des aires de pique-nique ou des restaurants pour pépier quelques miettes. « J'ai essentiellement mené mon étude près des fast-foods de La Rochelle », explique Alizée Meillère, doctorante, qui vient de soutenir sa thèse, « Les...

Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n2/full/nclimate1347.html

[...]

Depuis 1990, L’Europe s’est en moyenne réchauffée de 1 °C. Pour retrouver aujourd’hui des températures identiques, il faut aller 249 kilomètres plus au nord. L’étude des zones d’habitats de papillons et d’oiseaux montre que ces animaux, eux, se sont déplacés respectivement de 114 et seulement de 37 kilomètres.

Le calcul est simple : les papillons accusent un retard de 135 kilomètres et les oiseaux de 212 kilomètres sur les températures.

[...]

[Ci-dessus : "Changements climatiques et scénarios de biodiversité" Institut Coriolis pour l'Environnement http://www.coriolis.polytechnique.fr/SDE/Porcher_120924.pdf]

Dans une étude intitulée « L'intensification de l'agriculture affecte les patrons saisonniers d'abondance des proies (diptères, insectes ailés) des hirondelles bicolores » publiée en début d'année dans la revue scientifique «Ecological applications», les chercheurs Sébastien Rioux-Paquette, Dany Grant, Fanie Pellerin et Marc Bélisle ont noté une baisse constante des effectifs de cette espèce entre 2006 et 2011, qu'ils imputent à l'agriculture intensive. [...] Les chercheurs ont mené leurs travaux dans 400 nichoirs installés dans 40 fermes du sud du Québec sur une superficie de 10 200 km2 entre la Rive-Sud de Montréal et Sherbrooke. Une corrélation étroite est apparue entre l'augmentation de cultures intensives d'est en ouest, la baisse du nombre de diptères (mouches, moustiques et taons) et la perte de masse corporelle des hirondelles bicolores. [...]

Reign of the giant insects ended with the evolution of birds Les oiseaux nous ont débarrassés des insectes géants : http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/breve-as/wl/1248131776701/les-oiseaux-nous-ont-debarrasses-des-insectes-geants/ Il y a 300 millions d’années, certains insectes atteignaient plus de 70 cm d’envergure ; des tailles que cette classe n’a plus connues depuis 130 millions d’années Jusqu’ici, les paléontologues attribuaient cette « miniaturisation » à la baisse du taux d’oxygène dans l’atmosphère : une nouvelle étude indique que l’apparition des oiseaux a joué un rôle au moins aussi important. De plus en plus intelligents et agiles, ces derniers auraient décimé ces grosses proies stupides et relativement faciles à attraper. Source : Proceedings of the National Academy of Sciences, 4 juin 2012 Mise en ligne le 07/06/2012

|

Des chercheurs de l’Institut Pasteur ont montré que le moustique tigre, déjà vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya, est devenu capable de transmettre les virus West Nile et Usutu. Une émergence surprenante, mais qu’il est déjà possible de combattre. Actualité 06.06.2023 "Le moustique tigre Aedes albopictus est connu pour être le vecteur de nombreux virus pathogènes pour l’être humain. En France métropolitaine, il a été à l’origine des premières transmissions de la dengue, du chikungunya et de Zika. Néanmoins, peu d’informations sont disponibles concernant la transmission de deux virus, nommés West Nile et Usutu. Ces virus, transmis par le moustique Culex pipiens et infectant notamment les humains et les oiseaux, sont pourtant en recrudescence sur le territoire : le virus West Nile a été signalé en Camargue dès les années 1960, tandis que le virus Usutu a été signalé en 2015 dans l'Est de la France. C’est dans le cadre d’une surveillance des moustiques dans le Grand Est, que des chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et de l’Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale de Strasbourg, ont entrepris de mesurer les capacités de cinq espèces de moustiques à transmettre les virus West Nile et Usutu. « Beaucoup de nos résultats étaient prévisibles, sauf en ce qui concerne le moustique tigre Aedes albopictus. Effectivement, celui-ci s’est avéré capable transmettre les deux virus. » rapporte Anna-Bella Failloux, cheffe de l’unité Arbovirus et Insectes Vecteurs de l’Institut Pasteur et coordinatrice de l’étude. Les oiseaux migrateurs comme intermédiaires Au printemps, des millions d’oiseaux effectuent une longue migration pour rejoindre leurs lieux de reproduction. Le Grand Est français, notamment, est un lieu de passage d’oiseaux capables de porter en eux les virus West Nile et Usutu. En piquant les humains et les oiseaux pour se nourrir, le moustique tigre peut potentiellement servir de vecteur intermédiaire pour transmettre le virus de l’oiseau à l’humain. Mais la chercheuse relativise : « Avec nos connaissances sur la répartition territoriale du moustique tigre, nous pouvons déjà établir une carte des zones où les deux virus risquent d’être transmis aux humains. Il est notamment possible de renforcer la surveillance des moustiques et des oiseaux à proximité des zones urbaines, là où le moustique tigre est déjà implanté. » Cette étude entre dans le cadre de l’axe scientifique prioritaire Maladies infectieuses émergentes du plan stratégique 2019-2023 de l’Institut Pasteur." Source Jean-Philippe Martinet, Chloé Bohers, Marie Vazeille, Hubert Ferté, Laurence Mousson, Bruno Mathieu, Jérôme Depaquit, Anna-Bella Failloux

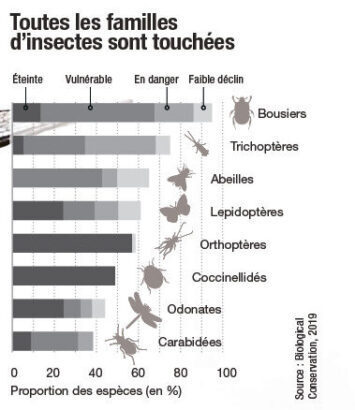

Près de la moitié des insectes sont envoie d'extinction. Or, cette hécatombe va engendrer de folles réactions en cascade. Observations et simulations montrent que cela n'affectera pas seulement les animaux et végétaux qui dépendent directement d'eux, mais aussi des espèces plus éloignées.. Pis : celles-ci pourraient même parfois en être les premières victimes, révèle Coralie Hancok. Publié le 23 Juin 2019 Modifié le 27 juin 2019 Par Coralie Hancok Repères La classe des insectes, apparue il y a plus de 400 millions d’années, regroupe plusieurs millions d’espèces aux structures morphologiques communes : exosquelette de chitine, 3 segments, 2 antennes, 6 pattes, 4 ailes… Promenons-nous dans un pré. C’est l’été, des papillons volettent gracieusement en zigzag. Ils croisent des abeilles qui, butinant des fleurs épanouies, se gavent de nectar. Dans l’herbe, des sauterelles bondissent. Au sol, une cohorte de fourmis s’active pour rapporter à la fourmilière de quoi nourrir la colonie. Dans l’air stridule le chant des cigales. Lequel, le soir venu, cède la place à celui des grillons, tandis que les premiers réverbères s’allument, attirant des nuées d’insectes volants. Nuées, le terme est adéquat tant les insectes sont innombrables sur notre planète : avec 1 million d’espèces différentes décrites (et peut-être plus de 5 millions qui ne le sont pas encore), les insectes représentent 66 % de toutes les espèces animales connues, et pour chaque être humain, on compte entre 150 et 1 500 kg d’insectes. Grâce à leurs capacités d’adaptation exceptionnelles et à leur rapidité de reproduction, ils ont conquis la quasi-totalité des écosystèmes de la planète : forêts tropicales, toundras, montagnes, plaines, prairies humides ou déserts. À l’exception des pôles et des océans, les insectes sont partout ! Les chiffres publiés en février dernier par Francisco Sánchez-Bayo et Kris Wyckhuys promettent donc de bouleverser les paysages du monde entier. Après avoir analysé les données de 73 études différentes, les deux chercheurs des universités de Sydney et Brisbane, en Australie, ont conclu que 41 % de toutes les espèces d’insectes sont aujourd’hui en danger d’extinction. Pire encore : leur taux d’extinction serait 8 fois supérieur à celui des vertébrés (voir infographie p. 85). 41 % C’est le pourcentage d’espèces d’insectes en danger d’extinction en 2019. Leur taux d’extinction est 8 fois supérieur à celui des vertébrés. Cette étude a fait moins de bruit que l’alerte lancée début mai par des experts mandatés par l’ONU, annonçant que 1 million d’espèces animales et végétales, toutes branches confondues, risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans. Mais en se concentrant sur les seuls insectes, elle cible l’un des principaux points de fragilité de la biodiversité mondiale. La prévision lancée par Kris Wyckhuys en est d’autant plus lugubre : » Si la tendance actuelle de 1 % d’espèces perdues par anse maintient, l’extinction de la totalité des insectes sera effective dans 100 ans… « Ces chiffres » catastrophiques » font l’objet de débats dans la communauté scientifique. « Francisco Sánchez-Bayo et Kris Wyckhuys ont effectué une revue de la littérature scientifique en utilisant les mots-clés ‘déclin’ et ‘insectes’, ce qui introduit un biais. En effet, ils ont ainsi uniquement sélectionné les études montrant une diminution des insectes mais pas celles qui n’en montrent pas « , souligne Dirk Sanders, chercheur en écologie à l’université d’Exeter (Grande-Bretagne). DE RARES SURVIVANTS OPPORTUNISTES Autre critique : la méta-analyse des chercheurs australiens a compilé des données provenant essentiellement d’Europe, soit de pays de petite taille, très densément peuplés, aux paysages extrêmement anthropisés. Or, peut-on généraliser à l’ensemble de la planète ce que l’on observe de spécifique à l’Europe ? » Il est vrai que la majorité des études que nous avons passées en revue concernent l’Europe et l’Amérique du Nord, tout simplement parce que ce sont les seules disponibles, répond Kris Wyckhuys. Néanmoins, nous craignons que nos résultats soient extrapolables aux autres régions du monde : aujourd’hui, la perte d’habitats s’accélère dans la forêt amazonienne, à Bornéo, ainsi que dans le Sud-Est asiatique et en Afrique. Par ailleurs, en Asie, l’utilisation des pesticides est très importante. La disparition des habitats et la pollution étant les deux principales causes du déclin des insectes, il est malheureusement probable que leurs populations soient menacées à travers la planète. « D’ailleurs, même si elles sont rares, certaines études montrent bien que le déclin est aussi à l’œuvre ailleurs qu’en Europe ou en Amérique du Nord. C’est par exemple le cas de celle publiée en 2018 par Bradford Lister (Institut polytechnique Rensselaer, États-Unis) et Andrés García (université de Mexico) menée dans une forêt tropicale de Porto Rico, qui montre qu’entre 1976 et 2013 lamasse d’insectes capturés dans leur piège a été divisée par 36 en juillet et même par presque 60 en janvier ! Au-delà de la précision des chiffres, tout le monde s’accorde donc pour dire que la crise des insectes est bien là. Agriculture intensive, pesticides, urbanisation, déforestation, réchauffement… Les causes de ce déclin sont multiples et sa vitesse variable selon les familles. Au point de faire disparaître toute l’entomofaune d’ici un siècle, comme l’annonce Kris Wyckhuys ? Jean-Pierre Lumaret, professeur émérite au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS/université Montpellier-III), tempère : » Les insectes étaient présents avant l’homme, et dans 100 ans il yen aura encore. Reste que le déclin des insectes est une réalité. Alors, quels insectes aurons-nous laissés dans 100 ans ? C’est là toute la question. « Et de préciser : » Les espèces ayant un cycle relativement long, comme certains papillons, sont plus fragiles, alors que celles qui ont un cycle très court, comme les moustiques, résisteront plus facilement. « Franck Courchamp, chercheur au Laboratoire d’écologie systématique et évolution (CNRS/ université Paris-Sud), confirme : » Les espèces les plus généralistes et les plus ubiquistes survivront. Mais cela est tout aussi inquiétant qu’une disparition totale des insectes car on perd en diversité et en complexité. L’entomofaune va devenir homogène, simplifiée, constituée d’un petit nombre plus restreint d’espèces adaptables et opportunistes. « Et cela ne sera pas sans conséquence sur l’ensemble des écosystèmes. Car les insectes forment un maillon essentiel de la plupart des réseaux écologiques terrestres. Et ces réseaux sont soumis à des effets domino et des réactions en cascades qui peuvent propager, voire amplifier les perturbations. Il suffit parfois d’une simple diminution des effectifs d’une espèce pour provoquer l’extinction pure et simple d’une autre. Comme l’illustre une étude publiée en 2013 par Torbjörn Säterberg et Bo Ebenman (université de Linköping, Suède) dans laquelle les chercheurs ont fait tourner des modèles mathématiques pour simuler le déclin d’une espèce au sein d’un réseau trophique. Résultat : dans plus de 80 % des cas, la première espèce à disparaître n’est pas celle dont le déclin est simulé, mais une autre qui, pourtant, allait bien jusqu’alors. Autrement dit, avant même qu’un insecte ait disparu, son déclin peut précipiter d’autres animaux dans la tombe. Les écosystèmes sont des systèmes complexes : il est difficile de prédire comment une perturbation appliquée à une espèce ou un groupe d’espèces vase propager – TORBJÖRN SÄTERBERG Université de Linköping, Suède Un impact sur d’innombrables espèces animales Une disparition des insectivores bien documentée Le lien entre crise des insectes et crise des oiseaux est désormais bien établi. Des études de 2010 et 2015 ont montré que leurs populations déclinent dans les plaines agricoles, alors que celles des oiseaux se nourrissant de fruits et de graines restent stables. Tous les autres insectivores (grenouilles, chauves-souris, lézards…) sont aussi touchés par cette crise. Mais des extinctions là où on ne les attend pas forcément Si les mangeurs de grenouilles ou de lézards sont évidemment menacés, la complexité des dynamiques écologiques rend impossible de lister tous les animaux concernés. Les modèles montrent que ce sont parfois des espèces éloignées dans la chaîne alimentaire qui disparaissent en premier. DES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES ULTRACOMPLEXES On pense, bien sûr, d’abord à ceux qui sont juste au-dessus des insectes dans les réseaux trophiques : les mangeurs d’insectes. » En bonne logique, si les populations d’insectes diminuent, les premières espèces touchées seront d’abord celles qui sont insectivores « , pose Franck Courchamp. Cela a d’ailleurs déjà commencé. » Dans tous les pays d’Europe, on observe un déclin des populations d’oiseaux, en particulier dans les grandes plaines explique Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS. En France, les espèces des milieux agricoles ont vu leurs populations diminuer de 33 % en 25 ans. Sur notre site d’étude dans les Deux-Sèvres, nous avons même perdu 80 % des perdrix grises et 90 % des perdrix rouges ! Et quand on a cherché les causes de ce déclin, on s’est rendu compte qu’il s’expliquait en partie par une diminution de l’abondance des insectes. « Ce lien entre la crise des oiseaux et la crise des insectes est aujourd’hui bien établi. En 2010, l’équipe de Silke Nebel (université de l’Ontario de l’Ouest, Canada) a montré que les populations d’oiseaux qui diminuaient le plus aux États-Unis et au Canada étaient celles qui étaient insectivores. Et à Porto Rico, Bradford Lister et Andrés García ont constaté chez 6 espèces différentes d’oiseaux que, plus leur régime alimentaire contient une proportion élevée d’insectes, plus leur déclin est important. Ainsi, alors que la population de colombes rouviolettes, qui se nourrissent exclusivement de graines et de fruits, est restée stable entre 1990 et 2015, celle du todier de Porto Rico, un petit oiseau friand d’insectes, a diminué de 90 %. Sachant que les oiseaux ne sont pas les seuls insectivores touchés par cette hécatombe : les lézards, les grenouilles, les chauves-souris, et même les poissons qui se nourrissent des larves d’insectes se développant dans l’eau, pourraient aussi voir leur population diminuer drastiquement au point, parfois, peut-être, de disparaître. Des effets sur toute la diversité végétale terrestre Un déclin des plantes à fleurs annoncé Les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation, notamment des plantes à fleurs. Leur déclin, comme celui des abeilles, s’accompagnerait d’une diminution de ces espèces végétales. Une compétition entre végétaux relancée Le déclin ou la disparition des insectes qui se nourrissent des plantes (racines, tiges, feuilles, fleurs ou fruits) va changer les règles de la compétition entre végétaux. Avec un impact imprévisible sur les équilibres écologiques des forêts et des prés. Une dégradation à prévoir de la qualité de la terre Les coléoptères coprophages, mais aussi les xylophages ou les fourmis jouent un rôle fondamental en aérant, enrichissant la terre en éléments nutritifs. Leur déclin pourrait impacter négativement la croissance des plantes. Mais l’effet peut aussi être moins direct. » Dans nos simulations, une proportion relativement élevée de premières extinctions ont lieu chez des espèces qui ne sont pas directement liées à celles dont nous avons artificiellement induit le déclin « , indique Torbjörn Säterberg. Autrement dit, la première espèce à disparaître n’était pas forcément le prédateur de l’espèce envoie de disparition. Des résultats a priori contre-intuitifs, mais confirmés par l’étude expérimentale menée en laboratoire par l’équipe de Dirk Sanders et publiée en 2015 : dans un microcosme constitué de plantes et de 3 espèces de guêpes se nourrissant chacune spécifiquement de 3 espèces de pucerons, les chercheurs ont montré que le fait de réduire l’abondance de l’une des 3 espèces de guêpes (sans pour autant la faire disparaître) conduisait à la disparition des deux autres. Comment ? » Lorsque l’une des guêpes devient moins abondante, les pucerons dont elle se nourrit deviennent plus nombreux. La compétition inter spécifique entre pucerons s’intensifie alors aux dépens des deux espèces devenues minoritaires. Résultat : les prédateurs de ces dernières ont moins de proies à leur disposition et leurs populations diminuent en conséquence « , explique Dirk Sanders. Or, ces dynamiques écologiques sont tellement complexes qu’il est finalement difficile de prévoir quels animaux seront menacés par le déclin des insectes. D’autant que la disparition d’un insecte peut aussi créer de nouvelles niches qui vont encore amplifier les déséquilibres écologiques. Exemple édifiant en Australie où, à leur arrivée, les colons ont développé l’élevage des bovins et des ovins. Problème : les coléoptères coprophages australiens, habitués aux excréments des marsupiaux, ne se sont jamais intéressés à ceux des bovins. Le pays s’est alors rapidement couvert de bouses qui mettaient des années à se dégrader (au point que l’Australie a perdu, à l’époque, 10 % de sa surface en pâturages, soit 1 million d’hectares !) et dans lesquelles les mouches se sont mises à pulluler, affectant finalement encore plus la productivité du bétail… Et tout cela à cause de l’absence de bousiers ! » Les écosystèmes sont des systèmes complexes ; de ce fait, il est donc difficile de prédire comment une perturbation appliquée à une espèce ou à un groupe d’espèces vase propager à toute la communauté, conclut Torbjörn Säterberg. Ce qui est sûr, c’est que le déclin des insectes sera néfaste pour la biodiversité animale. « Et pour les végétaux ? La question là encore est complexe. Les insectes étant majoritairement herbivores, on pourrait imaginer que leur déclin sera bénéfique aux végétaux… et aux agriculteurs qui les cultivent. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime en effet que les ravageurs des cultures sont responsables de la perte d’un cinquième de l’ensemble des récoltes. Sauf que les insectes ont aussi des effets bénéfiques. D’abord, certains sont carnivores et se nourrissent justement des insectes ravageurs des cultures : si les premiers diminuent, les seconds pourraient pulluler et ravager davantage les cultures. Par ailleurs, certains insectes favorisent la croissance des plantes. » En recyclant les déjections animales, les bousiers permettent le retour au sol d’éléments nutritifs comme l’azote. En décomposant les feuilles et les branches mortes, les insectes xylophages l’enrichissent également. Quant aux fourmis et aux termites, elles déplacent des quantités gigantesques de terre, ce qui contribue à son aération « , liste Franck Courchamp. UN DOMINO MONDIAL Surtout, les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation des végétaux. » Si la quantité d’insectes pollinisateurs diminue, on peut s’attendre à voir décliner certaines plantes à fleurs « , pointe Benoît Fontaine, biologiste de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle. C’est ce que montrait précisément une étude menée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas en 2006 par l’équipe de Jacobus Biesmeijer, du Centre de biodiversité naturelle de Leiden (Pays-Bas) : le déclin de la diversité des espèces d’abeilles sauvages s’accompagnait d’une diminution des espèces végétales pollinisées par celles-ci (comme les plantes à fleurs), alors qu’au contraire celles pollinisées par le vent (comme les conifères ou les graminées) étaient en augmentation. De quoi rebattre les cartes de la diversité végétale des campagnes et des forêts. Et de quoi aussi préoccuper les agriculteurs (lire ci-contre). En tout cas, les faits sont là : une série de réactions enchaîne est entrain de s’enclencher dans le monde entier. Et tous les prés en seront bouleversés. Quel impact sur l’agriculture ? Il est moins important que ce que l’on pourrait craindre. Si 40 % environ de la production agricole végétale mondiale dépend des insectes pollinisateurs, cette dépendance est rarement totale. En 2009, Marcelo Aizen (université nationale de Comahue, Argentine) a calculé que même une absence totale de pollinisateurs ne réduirait la diversité des fruits et légumes que de 8 % et la production agricole mondiale de seulement 3 à 5 %. D’ailleurs, souligne-t-il, » alors que le déclin des insectes pollinisateurs a débuté il y a plusieurs décennies, on n’observe pas de diminution de la production agricole mondiale, au contraire « . Mais de noter cependant que » laper te de rendement liée à la baisse du nombre d’insectes pollinisateurs pourrait être plus importante dans les pays en développement, où les cultures dépendant des pollinisateurs occupent plus de surfaces « . En savoir + A consulter, les publications scientifiques : la méta-analyse des chercheurs australiens : Biological Conservation, 2019 dans la forêt de Porto Rico : PNAS, 2018 l’étude des suédois qui ont fait tourner des modèles mathématiques d’extinction : Nature, 2013 celle sur les oiseaux insectivores aux Etats-Unis : Ecologie et conservation des oiseaux, 2010 sur le déclin des guêpes carnivores : Cell, 2015 sur le déclin concomitant des plantes à fleurs et de leurs insectes pollinisateurs : Science, 2006 et sur l’impact de la disparition des insectes pollinisateurs sur l’agriculture : Ann. Bot., 2009 [Image] Toutes les familles d'insectes sont touchées

Le chant des cigales à Halloween, des oiseaux migrateurs qui oublient de prendre le départ et des arbres fruitiers parés de fleurs printanières. La chaleur automnale, particulièrement exceptionnelle cette année, déboussole la faune et la flore, désynchronise les plantes, les animaux et les insectes. par Eléonore Disdero publié le 28 octobre 2022 à 2h55 Cycles de vie des plantes perturbés, migration des oiseaux chamboulée, parasites recrudescents... les températures élevées de cette fin octobre bouleversent tout l’écosystème. "... Cycles de vie des plantes perturbés, migration des oiseaux chamboulée, parasites recrudescents... les températures élevées de cette fin octobre bouleversent tout l’écosystème." (...) "Le cycle de vie des insectes, des animaux et des plantes répond au rythme de la nature, de la durée du jour et des températures. Tous se préparent à l’hiver grâce à des signaux annonciateurs, comme une plus faible luminosité ou les premières fraîcheurs, auxquels ils sont plus ou moins sensibles. Quand les températures se dérèglent, c’est toute une coordination qui se perd, détaille Marc-André Selosse, botaniste au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)." (...) Émergence des moustiques Autre problème : si l’hiver est doux, la charge parasitaire (insectes, champignons) des plantes est plus élevée et les fragilise. «On peut redouter que certains insectes “nuisibles” pour les cultures survivent à l’automne», détaille Christophe Daugeron, entomologiste et enseignant-chercheur au MNHN. En effet, les températures actuelles prolongent la période d’activité de certaines espèces d’insectes. «Soit la chaleur prolonge leur durée de vie, soit il y a une nouvelle génération qui éclôt plus tôt, comme la mouche domestique qui peut créer de vraies invasions», détaille le spécialiste. Mais cette génération supplémentaire mourra au premier coup de froid. «Les individus n’auront pas le temps de se reproduire, ce qui causera probablement une diminution des populations au printemps prochain», note Christophe Daugeron. Ces températures favorisent également l’émergence des moustiques, surtout avec le retour des pluies. Cigales, libellules et grenouilles reprennent aussi du service." Quelques points positifs, tout de même, à cet épisode de chaleur : les abeilles ne sont pas rentrées à la ruche et prélèvent encore du nectar. «Elles augmentent leurs ressources alimentaires et pourront mieux supporter l’hiver», se réjouit l’entomologiste." (...) [Image] Les plantes se croient au printemps et ne se préparent pas à l'hiver. (Michel Joly/Michel Joly) ------- NDÉ Étude en relation : Traduction d'un extrait : L'avancement, en matière de phénologie, est l'une des réponses biologiques les plus fréquemment documentées au changement climatique récent, avec des événements tels que le débourrement des feuilles, l'émergence des insectes et la reproduction des oiseaux qui se produisent maintenant beaucoup plus tôt dans l'année dans les régions tempérées qu'à la fin du siècle dernier (Burgess et al., 2018 ; Post et al., 2018).

Selon une étude canadienne, la moitié des hirondelles se nourrissent d'insectes contaminés aux pesticides, quand bien-même leur nid serait installé dans une ferme biologique. Explications. "Résultat, 46 % des échantillons de boules d’insectes que les parents apportent à leurs oisillons contenaient au moins un contaminant. Les chercheurs ont retrouvé des traces de pesticides dont l’atrazine, un herbicide puissant surnommé « tueur d’abeilles »." Cité par Régis Alexandre URSINI sur Twitter, 10.08.2021

https://twitter.com/RegisUrsini/status/1425157202298429444

Via LPO Île-de-France

"Soit un oiseau insectivore affamé face à un choix de papillons appétissants. On sait qu'il portera son coup de bec sur celui qu'il juge mangeable, non toxique ni de goût épouvantable. Il se fie aux couleurs arborées par ses proies potentielles, dites aposématiques (avertisseuses) : les papillons portent le signal de leur immangeabilité, ce qu'ils « payent » en synthèses chimiques et autres dispositifs. Cousins proches ou très éloignés, d'autres papillons font l'économie de la fabrication du toxique, la dépense de la peinture leur suffit, pour peu qu'ils leur ressemblent. C'est le bien connu mimétisme batésien. L'oiseau est dupé." Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2021 : Mars

"Mais imiter un immangeable n'est pas la seule option. On peut se parer de l'habit d'un papillon très agile, très rapide, que l'oiseau sait d'expérience ne pouvoir rattraper et dédaigne donc a priori.

C'est ce que des chercheurs de plusieurs pays ont démontré dans un travail commun ; ce n'était qu'une hypothèse depuis une soixantaine d'années, pendant lesquelles on a surtout étudié l'évitement par les prédateurs des mimes empoisonnés.

Le genre Adelpha (Lép. Nymphalidés tropicaux) comporte plus de 90 espèces, dont certaines avec des patrons d'ailes très ressemblants, fruit très probable de mimétisme. Ces papillons sveltes, aux ailes triangulaires, n'ont pas l'allure de ceux qui sont toxiques, très généralement lents et munis de longues ailes.

Dans une station de recherche, en Finlande, l'équipe a proposé à des mésanges bleues de faux Adelpha (en papier) de 3 types correspondant aux principaux patrons de l'espèce. L'amande attachée en dessous était telle quelle ou trempée dans un produit très amer. Le papillon restait sur place ou s'enfuyait tiré le long d'un rail. Les oiseaux ont vite appris à ne considérer que les proies rattrapables. Des mimes imparfaits fonctionnent.

Sauf que les oiseaux ont quand même attaqué 1,6 fois plus les immangeables que les inbéquetables ; sans doute une amande amère est quand même un truc roboratif…"

Article source (gratuit, en anglais)

Photo : Adelpha salmoneus, A. cocala et A. epione – faces ventrales. Cliché Jeff Gage

...l’Ontario a entrepris de règlementer plus sévèrement l’usage des néonicotinoïdes, alors qu’au palier fédéral, Santé Canada a émis un avis récent sur le sujet. Santé Canada a en effet évalué que l’imidaclopride, soit l’un des néonicotinoïdes les plus répandus, laisse planer un risque inacceptable sur la faune aquatique. En conséquence, son utilisation sera interdite sur nos fermes et dans nos champs.(...) Un pesticide néonicotinoïde en voie d’être interdit au Canada Équiterre, 23.01.2017 "... En novembre dernier, l’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire a publié un rapport à la suite de la réévaluation de l’imidaclopride, concluant que cet insecticide est hautement toxique pour les insectes aquatiques bénéfiques tels que les éphémères. Sur la base de cette conclusion, Santé Canada a proposé d’abandonner graduellement l’ensemble des usages de l’imidaclopride en agriculture et de la majorité de ses autres utilisations à l’extérieur d’ici les trois à cinq prochaines années. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les pollinisateurs et les insectes aquatiques du Canada ! Toutefois, cette interdiction devrait entrer en vigueur à plus brève échéance ; en outre, le gouvernement fédéral devrait interdire les autres néonicotinoïdes nocifs. Avec l’abandon graduel de l’imidaclopride, il est possible que l’utilisation d’autres néonicotinoïdes tels que la clothianidine et le thiaméthoxame augmente. Or, ces deux insecticides sont également associés à des effets préjudiciables chez les abeilles." (...) → Proposed Re-evaluation Decision PRVD2016-20, Imidacloprid - Health Canada Consultation Notice

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_prvd2016-20/prvd2016-20-eng.php [Image] Neonicotinoids are present in streams and waterways throughout southern Ontario, says a new report from Environment Canada. | File photo via Neonics most widespread in Ontario’s horticultural regions - The Western Producer, 08.12.2016 http://www.producer.com/2016/12/neonics-most-widespread-in-ontarios-horticultural-regions/ ______________________________________________________ Sur le même sujet : Des chercheurs de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de VetAgro Sup ont réalisé un bilan des cas d’intoxication d’oiseaux granivores liés à l’ingestion de semences traitées à l’imidaclopride. (via Oncfs - Intoxications d’oiseaux par des semences traitées aux néonicotinoïdes, 13.02.2018 http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Intoxications-d-oiseaux-par-des-semences-traitees-amp-nbsp-news1980) _____________________________________________ AJOUT en 2019 : Pesticides et mortalité des oiseaux : causalité démontrée En février 2018, l’ONCFS a publié un rapport qui prouve pour la première fois que les oiseaux sont bien exposés aux pesticides, et en particulier l’imidaclopride. Cette molécule appartient à la famille des néonicotinoïdes utilisés dans les champs pendant plus de vingt ans. Ce rapport précise que "sur 3 000 cas suspects d'oiseaux empoisonnés sur 20 ans, 239 carcasses ont été récupérées près de champs fraîchement semés dans les zones de culture céréalière intensive du Nord et du Centre de la France. Plus de cent cas ont été associés à une réelle exposition à l'usage agricole de la molécule insecticide imidaclopride. Dans les deux tiers des cas, les oiseaux avaient mangé des semences traitées. La mortalité par empoisonnement a donc été déclarée probable dans 70 % des cas." (via Les pesticides, principale cause de la disparition des oiseaux en France, par Philippe Reltien et Cellule investigation de Radio France, 26/09/2019 https://www.franceculture.fr/environnement/les-pesticides-principale-cause-de-la-disparition-des-oiseaux-en-france)

Guru Med. « Une nouvelle étude décrit comment cet oisillon, en image d’en-tête, et ses petits congénères tentent de survivre dans la forêt amazonienne en imitant, tant par l’apparence que le mouvement, une chenille toxique locale. »

« [...] l’oisillon arbore peu de temps après son éclosion, des plumes de couleur orange vif, certaines bordées de crêtes noires et de pointes avec des barbes blanches. Ainsi, il ressemble et se déplace comme une espèce de chenille toxique de la famille Megalopygidae, pour éviter d’être mangé par les serpents et les singes, il fait également la même taille (12 cm) qu’une vraie chenille. »

« [...] De plus, la couleur du poussin lui permettrait également de se confondre avec les feuilles qui constituent son nid. » « L’étude publiée dans The American Naturalist : Morphological and Behavioral Evidence of Batesian Mimicry in Nestlings of a Lowland Amazonian Bird. » ___________________________________________________________________

ET AUSSI :

• Ça ressemble à une chenille toxique, mais c'est un oisillon (de l'Aulia cendré) - Sciences et Avenir

http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141217.OBS8102/ca-ressemble-a-une-chenille-toxique-mais-c-est-un-oisillon-de-l-aulia-cendre.html?xtor=RSS-24 • L'oisillon de l'Aulia cendré ressemblerait à une chenille toxique pour ne pas être mangé | Ornithomedia.com

http://www.ornithomedia.com/breves/oisillon-aulia-cendre-ressemblerait-chenille-toxique-pour-ne-pas-etre-mange-01582.html

Plusieurs espèces profitent de la panique provoquée par la progression des colonnes de fourmis prédatrices parmi les arthropodes et les petits vertébrés.

Les fourmis nomades ou légionnaires sont présentes sur plusieurs continents, notamment en Amérique et en Afrique. Elles ne construisent pas de nid fixe et structuré mais un bivouac formé par l'enchevêtrement des corps des ouvrières qui protége la reine et le couvain. Leur vie sociale est marquée par une alternance très régulière de cycles sédentaires et nomades; ces derniers se caractérisent par le déplacement quasi-quotidien de toute la colonie qui avance de 100 à 300 mètres par jour selon une longue colonne structurée composée d’ouvrières qui capturent et tuent toutes les proies possibles sur leur passage, provoquant la panique chez les autres.

Plusieurs espèces d'oiseaux, essentiellement en Amérique tropicale (mais aussi en Afrique), exploitent l'importante ressource alimentaire que représentent les arthropodes et les petits vertébrés en fuite : quelques-unes dépendent de façon quasi-exclusive des fourmis pour se nourrir, tandis que d'autres font simplement preuve d'opportunisme.

Lors d'un séjour en Equateur en juillet 2013, Marc Fasol a rencontré Nicole Büttner, une jeune biologiste allemande qui étudie les fourmis nomades dans la station biologique Un poco del Chocó, et il a pu photographier plusieurs espèces spécialisés dans la capture des proies essayant d’échapper aux fourmis.

[... ]

Toutes les fourmis nomades ne sont pas intéressantes pour les oiseaux : il faut en effet qu’elles chassent en surface et qu’elles soient diurnes. C’est le cas principalement d’Eciton burchellii en Amérique centrale.

Entre juillet 2004 et août 2005, des chercheurs ont dénombré 49 colonies de fourmis légionnaires dans la forêt atlantique brésilienne, dont 28 d’Eciton burchelli, 19 de Labidus praedator et 2 d'Eciton vagans. Aucun oiseau n'a été vu à proximité dans 35 % des cas, et quand il y en avait, c’était à 69 % lorsque les fourmis étaient des E. burchellii et à 31 % des Labidus praedator.

Dans les forêts guinéo-congolaises, Dorylus wilverthi et D. molestus sont deux espèces "exploitées".

[...]

Les frelons asiatiques auraient-ils enfin un prédateur naturel ? En tous cas, chose très rare, une bondrée apivore a détruit un nid le 15 août Les frelons asiatiques qui ont...

Des ornithologues scandinaves ont découvert que ces moucherons piqueurs hématophages avaient forcé deux femelles à abandonner leur nid en 2011. Le succès de la reproduction des rapaces dans le Haut Arctique varie grandement d'une saison à l'autre, à cause notamment des fluctuations du nombre de leurs proies et de conditions météorologiques changeantes. Mais les simulies (genre Simulium), des moucherons hématophages, peuvent également provoquer l'échec de la nidification chez le Harfang des neiges (Bubo scandiacus) en piquant sévèrement les femelles nicheuses.

Ces insectes volants sont bien connus, y compris des humains, pour leurs grandes capacités de nuisance. Certaines espèces sont plus dangereuses que d'autres, leurs piqûres pouvant parfois provoquer des enflures et des réactions allergiques. Les simulies qui s'attaquent particulièrement aux oiseaux (espèces ornithophiles), possèdent des doubles griffes qui leur permettent de s'accrocher aux plumes. Sur les 70 espèces présentes dans l'Arctique américain, 36 % sont ornithophiles. Leurs attaques sont connues pour être particulièrement pénalisantes chez le Grand-duc de Virginie (Bubo virginianus), probablement via la transmission de parasites du genre Leucocytozoon : Rohner et al (2000) ont même observé qu'à la fin de l'été, ces oiseaux quittaient leurs dortoirs dans les arbres pour s'installer en terrain découvert pour essayer d'échapper aux piqûres. Des observateurs ont vu une colonie de Goélands cendrés (Larus canus) être complètement bouleversée par ces simulies, leurs attaques ayant provoqué des changements de comportement des adultes, des destructions d'oeufs et la mort de plusieurs oiseaux. [...] Via Pescalune sur "Les oiseaux au gré du vent" http://www.scoop.it/t/les-oiseaux-au-gre-du-vent

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...